ガクチカをうまく書けません。

どうやったら、面接官受けの良いガクチカを書けるのでしょうか?

こういった疑問を解決します。

この記事を読むとわかること

- ガクチカを聞かれる理由

- ガクチカの書き方

- ガクチカを書くときの注意点

この記事を最後まで読めば、ガクチカの作り方を体系的に理解できます。(再現性重視です)

なので、この記事の終わりには皆さんは理想的なガクチカが書けるようになっているはずです。

6000字を超える記事になってしまい、すみません。

それでは早速解説していきます!

ESでガクチカを聞かれる理由4つ

就活に限らず、質問には「意図」があります。

その意図を読み取ることで、質問に対して最適な回答をすることができます。

ガクチカを企業が聞いてくるのは、以下の4つが理由です。

- どのようなきっかけで動く人か知りたいから

- 過去の経験から学んだことを知りたいから

- 論理的な思考ができる人か知りたいから

- 何かに情熱的になれるのか知りたいから

順番に解説します。

どのようなきっかけで動く人なのか知りたいから

ガクチカは学生時代に頑張ったことなので、皆さんはそのエピソードに関して何かしらを頑張ったと思います。

面接官は「あなたがどんな時に頑張れるのか」知りたいので、ガクチカについての質問をします。

例えば

「アルバイト先で店長が体調を崩したから、アルバイトだけでお店を回せるオペレーションを組んだ」というエピソードがあったとします。

この場合、この人は「誰かが体調を崩したりしたら、自分から率先して動ける人」であるということがわかります。

つまり、何か起きた時に自ら考えて行動できる人であることが推測できます。

例えば②

「頑張れば頑張るほど給料が上がるアルバイトをしている人が、時給を200円あげるために頑張った」というエピソードがあったとします。

その場合、この人は「お金というきっかけで動く人」というのがわかります。

つまり、給与が自分の頑張りに応じて比例する職場や職種があっていることが推測できます。

過去の経験から学んだことを知りたいから

ガクチカを通じて、あなたは何かしら学んだと思います。

「あなたが学んだことを知りたい」というのが、ガクチカを聞く2つ目の理由になります。

学んだことを次に活かすのが大事

企業にて仕事をする際に、あなたは様々なチャレンジをするでしょう。

そこから何を学んで、次に活かせる学生なのかどうかをガクチカの学びから推測することができます。

成長するのは、チャレンジを振り返り、それを次に活かせる人です。

なので、ガクチカを通じて「得たことを次に活かせる人なのか」聞きたいというのが、ガクチカを聞く2つ目の理由です。

論理的な思考ができる人か知りたいから

まずガクチカのテンプレートと言えば、

「〇〇という課題がありました、そこで△△という施策を行い、□□という結果をもたらしました」

というパターンですよね。

これを図に落とし込むと、本来であれば以下のような形になっているはずです。

もちろん、400字のガクチカで全てを語るのは無理です。

なので、ESを読んでいる企業の人事は「この子はなぜそもそも原因Bが原因だと思ったのか、そしてその原因Bに対してなぜ施策Aを施したのか」というのをESから読み解きます。

ここで、論理的に思考ができる学生なのかそうではないのかを企業の人事はガクチカから推測するんですね。

これがガクチカを聞く3つ目の理由です。

何かに情熱的になれるのか知りたいから

この項目だけ少し感情論的要素が入ってきてしまいますが、何かに熱中できる能力は大事です。

そして企業もそういった人材を求めています。

というのも、お金を稼ぐための「仕事」だとしても、そこに熱中できる人とできない人では成績に大きな差が出るからです。

なので、些細なことでもいいので何かに熱中できる人なのかそうでないのかを見極めるために、ガクチカを企業を聞いています。

ESのガクチカ具体的な書き方を解説

ここからはガクチカの具体的な書き方について紹介していきます。

ステップが9つとたくさんありますが、このステップに沿ってガクチカを作成すれば通過率の高いガクチカを作ることができます。

今回は私が実際に使っていたガクチカを使用して、解説します。

私はインターン先のTikTokアカウントの月間再生回数を700万回から1,000万回に伸ばし、会社の知名度向上に尽力した。

当時TikTokチームは月間で1000万回再生を目標にしていたが、700万回の再生回数しか到達していなかった。そこで私は原因を分析し、「コンテンツの質」が低いからだと仮定した。そして私は2つの施策を行なった。

一つ目が「アイデア会議」の導入である。以前は個人個人のさじ加減で決定されていたアイデアの質を一定以上にすることで、コンテンツの質が全体的に向上した。

二つ目が「最初の2秒に必ずインパクトを残す」ことのルール化だ。施策を打ったばかりの時は徹底されていなかったが、日頃からの呼びかけで徹底することができた。

この結果、月に1,000万回再生を獲得できるようになり、会社として初めてTikTok経由での企業案件の獲得につながった。

私はこの経験から現状に満足せず、主体的に行動し続けることの重要性を学んだ。

一度に全てを実行する必要はないです。

少しずつガクチカを完成させていきましょう!

ステップ00 時系列を洗い出そう

ガクチカを作り出すには、一度時系列を洗い出す必要があります。

なぜなら、

ガクチカはいくつもある原因の中から真の原因を仮定し、いくつもある施策の中から最適な施策を仮定することで、結果を出した

という流れが最適だからです。

なので、時間はかかるかもしれませんが、上記の真似をするようにして一度時系列を洗い出しましょう!

時間はかかると思いますが、このステップを確実に行うことをおすすめします。

時系列の洗い出しがしっかりと行われていなければ、ガクチカ全体に矛盾が生じる可能性があるからです。

時系列を洗い出した私のガクチカは以下の通りです。

ここまで時系列の洗い出しをしっかり行うことができれば、あとは時系列を400字でうまくまとめる作業だけです。

逆にいうと、この作業はめちゃめちゃ大事なので時間をかけて行いましょう。

大事なので、もう一回です。

時系列を洗い出す作業はめちゃめちゃ大事なので、ぜひ行いましょう!

Step0 結論を書こう

まずはガクチカの1行目、すなわち結論を書いていきましょう。

「何をしたのか」を具体的に相手にイメージさせるのがコツです。

「アルバイトを頑張った」であったり、「サークルを頑張った」では、具体的にあなたがどのような結果を達成したのかが見えないのでダメです。

1行目で見られない可能性あり

企業の人事は1日に何千枚というガクチカを読んでいます。

なので場合によっては、1行目だけで「読むESか読まないESか」判断されてしまうこともあります。

そのため、1行目の結論はなるべく詳細に、読みたくなるように書くようにしましょう。

私の場合は以下のような形で書いていました。

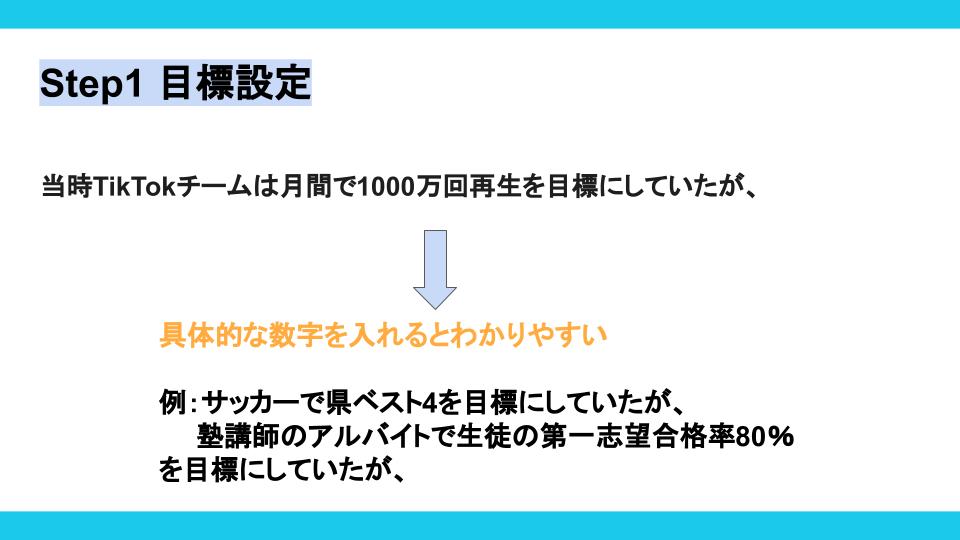

Step1 目標設定

ガクチカの2文目にはどのような目標を設定していたのか書きましょう。

課題というのは、目標と現実の乖離で発生するものです。

現状と目標の地点が同じであれば、課題は発生しませんからね。

2行目のコツ

ここでのコツは、数字や明確に誰でもわかる目標を用いることです。

というのも、企業の人がみたいのは「課題解決に向けてみなさんがどのように思考をして、施策を打ったのか」です。

なので、目標がしっかりとしていないと、「そもそも目標ってなんだろう…」となってしまいます。

なので、誰から見てもわかるように「数字や固有名詞」を入れるようにしましょう。

Step2 現状把握

目標を設定したら、次は現状を記載しましょう。

何回も言いますが、「現状と目標の乖離が課題」です。

現状は具体的に書く

現状を書くときのコツは、誰にでもイメージできるようにしっかりと具体的に書くことです。

現状と目標がイメージできないと、課題のイメージも浮かびません。

それはつまり、「学生時代に何をどのようにして頑張ったのか」が伝わらないということです。

現状で「アルバイトの意識が低かった」や「アルバイトの出勤率が低かった」のような曖昧な表現はやめましょう。

というのも、「低かった」というのは人の感覚によって変わってしまうからです。

「数字」か「誰にでもわかる指標」を徹底して使うようにしましょう。

Step3 課題の明確化

Step1とStep2を実行したら、課題の明確化を行いましょう。

例えば、アルバイト先で1日の売り上げ目標を50万としていたが、実際には30万しか達成できていなかった。

この場合、課題は「売り上げ目標に対して6割しか目標を達成できていない」です。

私のガクチカの場合、課題は「月に1000万回再生を目指しているのに、700万回再生しか達成できていなかった。

つまり、7割しか目標を達成できていなかった」ことです。

課題の部分はガクチカに書いてもいいですし、書かなくてもいいです。

ただ、ガクチカを読んでいる人が「何が課題なのか」明確にわかるようにガクチカを書きましょう。

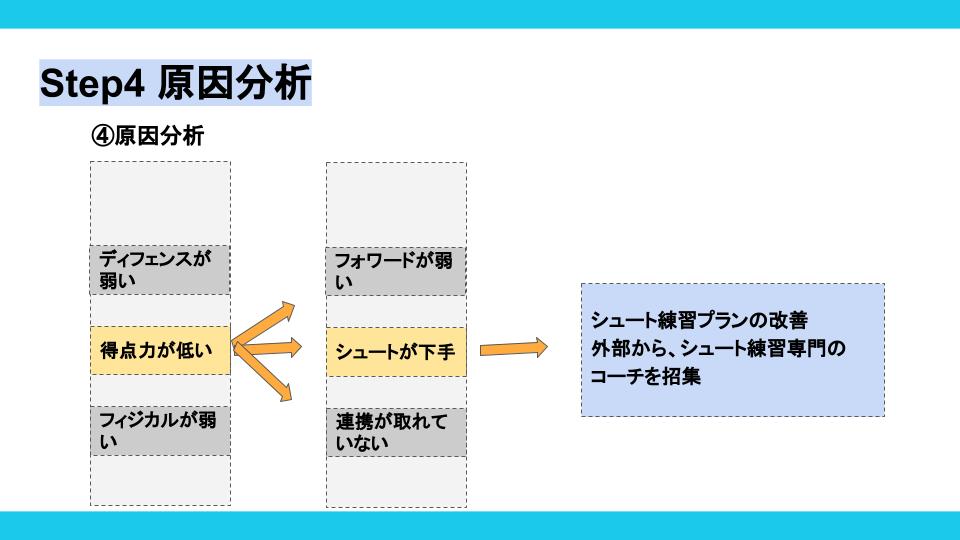

Step4 原因分析

課題の明示の後にするべきなのが、原因分析です。

課題があるということは、課題が課題である「原因」を洗い出す必要がありますからね。

課題の原因を洗い出すコツ

まずは、課題の原因を洗い出す際のコツです。

・可能な限り、データを用いる

例:離職率が例年に比べて40%高かった、失点数が県大会出場校の平均よりも悪かった。

・考えられる全ての原因を洗い出す

例:サッカーの県大会で勝てない

- フォワードの得点力が弱い

- ディフェンスが弱く、失点率が高い

- 連携が取れていない

- 相手チームの分析が足りない

原因が一個だけじゃない場合

原因が一個だけじゃなくて何個もあるんだけど、その場合はどうするの?

その場合は、真の原因を選びましょう。

真の原因とは、その原因を解決した時に最も大きなインパクトを与えられる原因です。

ガクチカにおける原因分析において大事なのは、「いくつかある原因の中から、なぜそれが真の原因だと思ったのか」をしっかり伝えることです。

原因の深掘りもしよう

就活生あるあるなのが、「原因分析の深堀りが甘い」ということです。

例えば、サッカーの試合で勝てない理由が「得点力が低いから」だとしましょう。

このように「得点力が低い」という原因には、さらに深い原因があって、それが真の原因である場合が多いということです。

「これが原因かなぁ」と思った時には、あともう一回ぐらい深堀りすることをおすすめします。

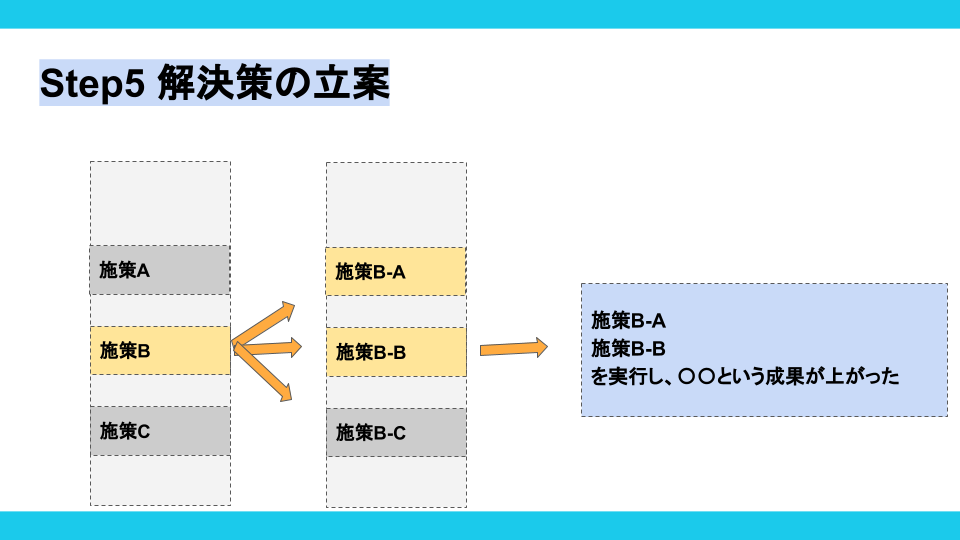

Step5 解決策の立案

原因が明確になったら、それに対して最適な施策を書きましょう。

ここでも先ほどの原因分析と同じく、いくつも施策を洗い出します。

施策も原因分析と一緒で、「この施策でいいかなぁ」とおもった時には、もう一段階深掘りしましょう。

そして、「その施策が他の施策と比べて大きなインパクトを残せるかどうか」という視点で考えるようにしましょう。

最も大きなインパクトを残せると考えた施策をESでは取り上げるようにしましょう。

Step6 施策の実行

さて、ついに終盤に入ってきました。

解決策を立案し、最適なものを選んだあとは、実際に施策の実行に入っていきます。

施策の実行パートをESに書く際に気をつけることはなんでしょうか?

気をつけるべきことは2つです。

3つ以上の施策を述べない

おそらく実際に皆さんが行った施策は3つ以上あるでしょう。

ただそれを全て述べようとすると、400文字のガクチカに収まりません。

1つか2つの施策に絞り、それを具体的に書くようにしましょう。

周りを巻き込んで施策を打ったことをアピール

実際に仕事をするとなると、自分1人で動くことはほぼありません。

何か施策を打ちたいとなった時には、周りの人間を巻き込んで動かす必要があります。

なので、周りを巻き込みながら施策を打てる人だと言うことをガクチカを通じてアピールしましょう!

Step7 結果の確認

ここではStep6で打った施策の結果確認をします。

ここではどんな点を企業の担当者はみているでしょうか?

大きく分けると二つあります。

1つ目が、問題解決の視点です。

課題に対して影響がある施策を打てているのかということです。

2つ目が、目標達成の視点です。

皆さんが課題に対して施策を打っていったのは、目標と現状の乖離があるからでしたよね。

企業の人は、当初皆さんが立てた目標に対してどのくらい達成できているのか知りたいのです。

課題と成果は同じレベルに

解決したかった課題と成果のレベルが必ず一緒になるのが大事です。

上記のようなミスをしてしまうと、本当にその施策に効果があったのかわからないだけではなく、そもそもこの子は「課題」というものが本当にわかっていたのか?と疑問を持たれてしまいます。

なので絶対に「最初に立てた目標」と「結果」のレベルが同じになるようにしましょう!

Step8 学んだこと

これが最後の項目です。

ここは正直、書く必要がないとも思いますが、もし文字数に余裕があったら「何を学んだのか」を明確に記載しましょう!

この学びは「自己PR」と同じになっていることが理想なので、自分の強みを書くことがおすすめです。

全く関係のないことを言ってしまうのは意味がわからなくなってしまうので、そこには注意しましょう。

ESにおけるガクチカの書き方のまとめ

今回はESにおけるガクチカの書き方を紹介しました。

とても長い解説になってしまいましたが、最後まで読んで頂けたら幸いです。

ガクチカはESで絶対に聞かれることです。

なので、早いうちからガクチカの精度をあげて、テンプレを作るようにしましょう。